歯科コラム

医療DX推進体制整備加算(歯科)におけるホームページ制作と対応について解説

各業界で進むDX(デジタルトランスフォーメーション:Digital Transformation)の波は、医療業界全体、そして歯科業界にも押し寄せています。

その流れに乗り遅れないように、今回は令和6年6月1日に施行された「医療DX推進体制整備加算」について解説します。

医療DX加算対応の歯科ホームページについて詳しく知りたいという方は、お気軽にデンタルウェブまでお問い合わせください。

【歯科医院のホームページ制作なら「デンタルウェブ」】

初期制作費0円! 日本全国オンラインで迅速に対応! こだわりのサイト制作にも対応可能!

デンタルウェブでは、初期制作費無料で、歯科医院ホームページを制作いたします。

デンタルウェブのおすすめポイント

- 初期費用を抑えて歯科ホームページを制作可能

- 集患のためのSEOを意識した構築を徹底

- 実績十分のWEB制作スタッフ

他にも、費用にこだわらず徹底してこだわった歯科医院のサイトを作りたい場合や、矯正歯科、インプラントなどの歯科LP制作、広告運用のご相談にも対応します。

SEOについての事前調査・分析のご相談も承ります。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

目次

医療DXの基本認識

医療業界で医療DXが話題になり始めて久しいですが、令和6年度の診療報酬改定でも、

「医療DXやイノベーションの推進等による質の高い医療の実現」

という基本認識が示されています。

医療DXの推進により、医療機能の分化・強化が進むとともに、医療機関同士の連携も強化される方向性が示されています。さらに、遠隔医療の推進や生活に配慮した医療の提供など、医療DXは地域包括ケアシステムの深化にも寄与します。

「物価高騰・賃金上昇、経営の状況、人材確保の必要性、患者負担・保険料負担の影響を踏まえた対応」

「全世代型社会保障の実現や、医療・介護・障害福祉サービスの連携強化、新興感染症等への対応など医療を取り巻く課題への対応」

「社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和」

保険医療機関や薬局におけるオンライン資格確認システムの導入が原則として義務化されたことにより、オンライン資格確認に関する体制の整備が確実に進みました。

こうした状況を踏まえ、令和6年度の診療報酬改定において、従来の「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」という評価の在り方が見直され、「医療情報取得加算」へと改定されました。

関連記事:「歯科・医療情報取得加算におけるホームページ制作についてわかりやすく解説」

そしてさらに、在宅医療DX情報活用加算(歯科訪問診療料)とともに、医療DX推進体制整備加算が新設されています。

関連記事:「在宅医療DX情報活用加算(歯科訪問診療料)をわかりやすく解説」

医療DX推進体制整備加算とは

令和5年(2023年)8月に行われた中医協総会において、厚生労働省事務局から「次期診療報酬改定の実施時期を4月1日から6月1日に延期する」との提案が了承されました。

これまで、診療報酬改定は「3月に告示が出され、4月1日に施行される」というスケジュールで行われていましたが、初回請求までの期間が短く、医療機関などに大きな業務負担がかかるとされていました。

今回の施行時期の延期は、医療DXの一環として、診療報酬DXの推進を目的とした見直しとなっています。

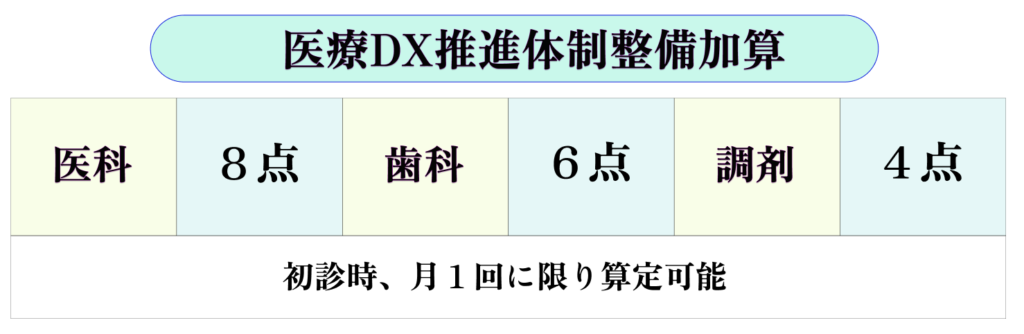

医療DX推進体制整備加算の点数と算定要件

医療DX推進体制整備加算における点数は「8点」で、初診時、月1回に限り算定可能です。

なお、歯科の場合は歯科点数表初診料として「6点」、調剤では調剤基本料として「4点」とされています。

具体的な算定要件は以下の通りです。

医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推 進体制整備加算として、月1回に限り8点を所定点数に加算する。 (歯科6点・調剤4点)

医療DX推進体制整備加算の施設基準

医療DX推進体制整備加算は、医療DXを推進する体制を評価するものであるため、施設基準が設けられています。

例えば、マイナ保険証利用により得られる情報を診察室等でも活用できる体制の整備、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスの整備、そしてマイナ保険証の利用率などを要件としています。(※一部経過措置あり)

具体的には以下の通りです。

【施設基準(医科医療機関)】

(1)オンライン請求を行っていること。

(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。

(3)(医科)医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、

閲覧 又は活用できる体制 を有していること。

(歯科)歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等に

おいて、閲覧又は活用できる 体制を有していること。

(調剤)保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を

有していること。

(4)(医科・歯科)電子処方箋を発行する体制を有していること。(経過措置 令和7年3月31日まで)

(調剤)電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。

(経過措置 令和7年3月31日まで)

(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)

(6)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。(令和6年10月1日から適用)

(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を

行うことについて、当該保険医 療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。

(8)(調剤)電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。

医療DX推進体制整備加算の経過措置

医療DX推進体制整備加算には、3つの経過措置が存在します。期限が近い順で、以下の通りです。

【経過措置・令和6年10月1日から適用】

マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。

【経過措置・令和7年3月31日まで】

電子処方箋を発行する体制を有していること。(歯科・医科)

電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。(調剤)

【経過措置・令和7年9月30日まで】

電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。

マイナンバーカードの健康保険証利用、つまりマイナ保険証の使用実績については、現状「一定程度」としか規定されておらず、細かい水準は今後待ちということになります。

そのため、期限近くになって慌てなくていいように、今のうちからマイナ保険証の利用を積極的に推奨していく必要があります。

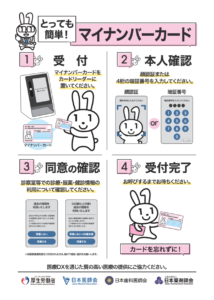

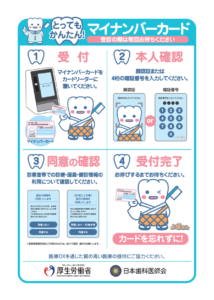

掲示要件を1枚で満たすポスター

医療DX推進体制整備加算の施設基準において、マイナ保険証を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組み、その旨を院内の見やすい場所に掲示することが要件となっています。

では、この要件を受けて、そうしたポスターなり文書なりを作成しなければならないのか、というとそんなことはありません。

今回の「院内掲示要件」をたった1枚で満たすポスターを、厚生労働省が作成しています。

以下のポスターを積極的に有効活用しましょう。

参考:厚生労働省

医療DX推進体制整備加算をうけてホームページ制作時の注意点と対処

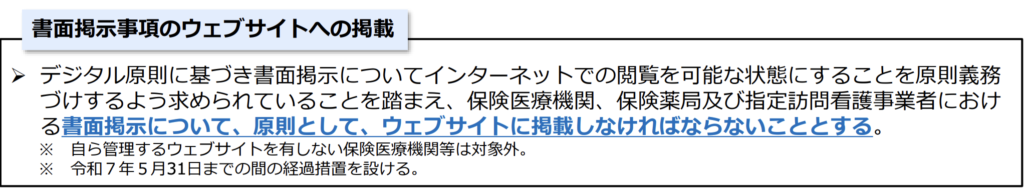

今回の掲示要件は、院内だけではなく、WEBサイトについてもその条件とされています。

当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること

上記のような記載があり、なおかつ「令和6年度診療報酬改定の概要」にて、以下の記載を見つけることができます。

そもそもWEBサイトを持っていない場合はどうすればいいのだろう、と不安を覚えた方もいらっしゃるでしょう。

その点については、WEBサイトを持っていない医療機関への配慮として、「対象外」とされていますので心配は不要です。

現在、WEBサイトを運用している医療機関についても、経過措置が令和7年5月31日まで設けられています。

とはいえ、のんびりしていては間に合わなくなってしまいますから、可能な限り早く、できれば今すぐに対処を考えておいた方がいいでしょう。

また、WEBサイトを現在まだお持ちでない場合、長期的に見て様々な観点から不都合が生じてくる可能性もあります。

デンタルWEBであれば、初期費用無料で手軽にホームページ制作が可能です。まずはご相談お待ちしております。

医療DX加算に対応した歯科ホームページ例

医療DX加算に対応したデンタルウェブのお客様の歯科ホームページを、例としてご紹介します。

トップページの下部に、書面提示のページへのリンクを設置しております。

その中で、医療DX推進体制整備について、触れています。

歯科医院様ごとに作りはやや変わるケースもありますが、概ねこのような形でご案内させていただいています。

まずはお気軽にお問合せ、お待ちしております。

デンタルWEBでは、ホームページ制作およびリニューアルにおいて、医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算・在宅医療DX情報活用加算、Google検索におけるモバイルフレンドリー/MFI(モバイルファーストインデックス)などにもしっかり対応いたします。

歯科医院の制作事例を豊富に持っておりますので、お気軽にご相談ください。